舒鸿贻故居追忆

发布时间 : 2017-09-07 10:06 浏览量 : 83

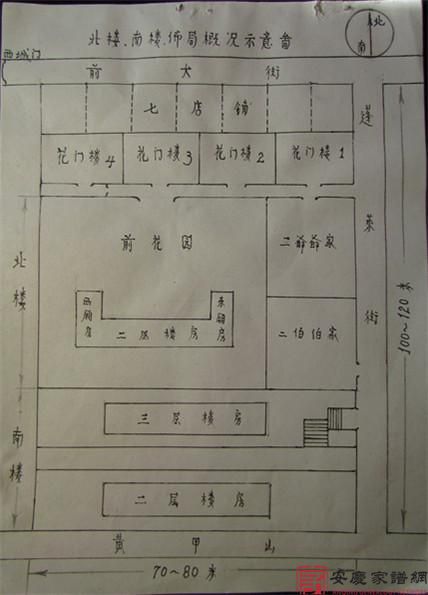

南楼的门楼在蓬莱街中段,面东。两扇大木门由黑色铁皮包着,门楣上有石雕,刻有鸿贻公书写的“南楼”二字的匾额,大门两边的“座中小憩千帆过

北楼的旁边还有六套花门楼小院,每套小院内中间是天井,都很雅致。在北楼门前小巷的北侧,有四套小院,在北楼院落的东侧,还有二套小院紧邻蓬莱街。花门楼小院再往北,就是沿西大街建的商铺了。鸿贻公从北京告老还乡后,民国8年(1919)11月,曾利用这些商铺中,靠近东侧的三间店铺,创办了安庆农工银行,铺面打通后前面做营业厅,后面办公。

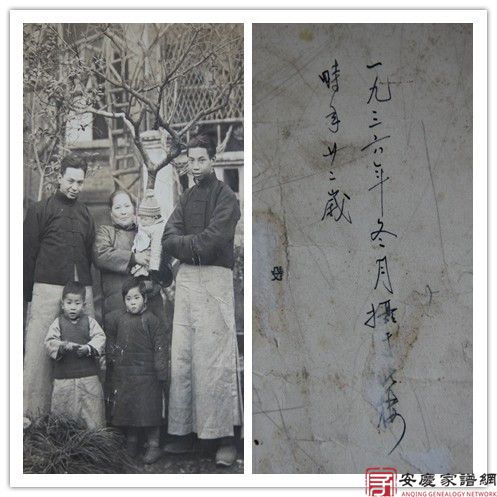

抗日战争全面爆发,安庆沦陷前,鸿贻公率全家逃难至四川,只留下佣人看守南楼、北楼。后这里又被日军征为指挥部使用,并将密室珍藏的一些有价值的文物掠夺。抗战胜利后,鸿贻公又带全家老小陆续返回安庆,住在南楼。直至1948年正月,在南楼逝世,享年81岁。

故居命途多舛,先是被日军掠夺过,后为办理鸿贻公道丧事,家族卖掉了七间商铺。丧事过后,大家族解体分了家,几座花门楼先后被变卖。解放后,先是政府“租用”北楼,后社会主义房屋改造,只留下南楼伯父一家人几间自留房。“文革”期间,故居也没有逃过劫难,仅存的一些文物、书籍被烧,供奉祖先牌位的神龛也被砸烂。1976年,年迈的伯父卖掉南楼的几间住房,随女儿居住去了。南楼、北楼在上世纪七十年代末被拆掉。

现在鸿贻公道故居,南、北楼已经荡然无存了,唯一可以凭吊的遗迹,仅留下了南楼前那几颗杜仲树和那座三层小楼那个半地下室状的第一层了,听说还是因为建筑异常坚固,才被保留下来。2009年我第一次踏上故乡土地时,堂妹只能带我到南楼的原址看看,抚摸着那几棵杜仲树,询问着南楼的位置、样子。让我惊喜地是,树旁的一间“地下室”竟然是南楼原来的一层,租户告诉我们,这里冬暖夏凉,不潮湿没有蚊虫,建筑很结实。

另外,鸿贻公选址在西门内建宅邸,除了风水原因之外,我想可能与家族世居在此有关。京兆堂舒氏自迁怀始祖永忠公,明初由石埭(今石台)迁徙至怀宁,至十一世祖其谟公,始居省城正觀門內。还有,听前辈讲黄甲山原来叫瓦砾山,是堆放火灾后的瓦砾而成。而蓬莱街原来叫玉带街,是鸿贻公取意蓬莱仙境而更名。当然这只是传说,没有考证过。我把家人对南楼、北楼的回忆整理上传,是让后辈有个清晰的记忆。可惜我不会作画,否则绘制一幅山坡故居图多好呀。

转自“过客shu的博客”

抗日战争全面爆发,安庆沦陷前,鸿贻公率全家逃难至四川,只留下佣人看守南楼、北楼。后这里又被日军征为指挥部使用,并将密室珍藏的一些有价值的文物掠夺。抗战胜利后,鸿贻公又带全家老小陆续返回安庆,住在南楼。直至1948年正月,在南楼逝世,享年81岁。

故居命途多舛,先是被日军掠夺过,后为办理鸿贻公道丧事,家族卖掉了七间商铺。丧事过后,大家族解体分了家,几座花门楼先后被变卖。解放后,先是政府“租用”北楼,后社会主义房屋改造,只留下南楼伯父一家人几间自留房。“文革”期间,故居也没有逃过劫难,仅存的一些文物、书籍被烧,供奉祖先牌位的神龛也被砸烂。1976年,年迈的伯父卖掉南楼的几间住房,随女儿居住去了。南楼、北楼在上世纪七十年代末被拆掉。

现在鸿贻公道故居,南、北楼已经荡然无存了,唯一可以凭吊的遗迹,仅留下了南楼前那几颗杜仲树和那座三层小楼那个半地下室状的第一层了,听说还是因为建筑异常坚固,才被保留下来。2009年我第一次踏上故乡土地时,堂妹只能带我到南楼的原址看看,抚摸着那几棵杜仲树,询问着南楼的位置、样子。让我惊喜地是,树旁的一间“地下室”竟然是南楼原来的一层,租户告诉我们,这里冬暖夏凉,不潮湿没有蚊虫,建筑很结实。

另外,鸿贻公选址在西门内建宅邸,除了风水原因之外,我想可能与家族世居在此有关。京兆堂舒氏自迁怀始祖永忠公,明初由石埭(今石台)迁徙至怀宁,至十一世祖其谟公,始居省城正觀門內。还有,听前辈讲黄甲山原来叫瓦砾山,是堆放火灾后的瓦砾而成。而蓬莱街原来叫玉带街,是鸿贻公取意蓬莱仙境而更名。当然这只是传说,没有考证过。我把家人对南楼、北楼的回忆整理上传,是让后辈有个清晰的记忆。可惜我不会作画,否则绘制一幅山坡故居图多好呀。

转自“过客shu的博客”