民国时期安庆那些寺院

发布时间 : 2019-01-31 13:11 浏览量 : 30

自打两汉古印度的佛教传入中国,中国便有了第一座寺院——白马寺。据史载,东晋年间安庆就建有佛图寺(太湖)、太平寺(今安庆太平寺街),这便是安庆最早的寺院之一。

民国之前安庆那些寺院几经风雨,几经兴衰:明末清初(1721)安庆府有寺院445座,其中怀宁(含城区)有寺院124座(另有儒、道建筑物45座)。太平天国战争失败后,怀宁(安庆)仅存寺院41座,省城仅存寺院14座。清末之后,佛教在各方扶持下又得到较快的恢复和发展。据民国初统计,怀宁(安庆)由原先的41座猛增到213座,尤其是省城由咸丰末的14座陡增到55座占怀宁全县四分之一强,是安庆寺院的兴盛期。民国初年,佛教有所削弱。省城寺院由原来的55座减至37座,其中省城“五大寺中的双莲、万寿、天宁寺已销声敛迹;同时又将原来属道教的建筑物(如府县城隍庙、火神庙、赤帝庙、药王庙、纯阳阁、等)也囊括而去,都成为佛教所有。抗战前省城有寺院48座,建国前减为44座。由此可见,民国时期安庆那些寺院兴衰波动不大,可有说是处在一个相对稳定的阶段。

“自古名山僧占多”安庆内名山遍布,只要名山的地方,都有寺庙的踪迹。司空山有二祖寺,天柱山有三祖寺,小孤山有启秀寺,浮山有华严寺以及大小龙山有中方寺等一批著名寺院。

民国时期安庆那些寺院大都属于禅宗派系,这与禅宗佛祖自二祖由嵩阳南下后,一直在安庆一带活动,留下他们的足迹有关。佛教禅宗二祖慧可大师于北齐天宝三年(552)南下舒州,卓锡安庆司空山,司空山便成佛祖圣地,从此名扬海域。其后二祖授法于弟子僧璨,璨卓锡舒州皖公山(今潜山县天柱山麓),是为禅宗三组。后又有道信(580——651)在13岁入皖公山谒见僧璨,伺奉九年,得授衣钵为禅宗四祖。道信又授法其弟子弘忍,是为禅宗五祖。其后弘忍弟子慧能、神秀开创了“南能北秀两派。慧能得弘忍大师密授法衣,回岭南,为禅宗南宗创始人,佛教史上称为禅宗六祖。因此,可以说,安庆乃是中国佛教禅宗早期发祥地。

民国时期安庆那些寺院以及信众主要信奉地藏王菩萨和观世音菩萨,这是主要因为地藏王的道场在九华山距安庆较近,便于安庆信众随时朝拜,以及观世音菩萨大慈大悲符合安庆信众心理需求。

民国时期安庆那些寺院和其他寺院一样,僧尼主要生存靠如下来源:1、寺院拥有一定数量的出租土地。俗话说“天下丛林饭是山”,这是说佛教徒也是人,也要吃饭,靠出租土地或是自己耕种自给自足。2、拥有大批房舍向外出租,作为其主要生活来源。3、除此之外,还有鲜为人知的收入,这就是寺院收取停放棺柩费。4、一些小寺院收取“香火费”,维持“清贫”的生活。5、一些大寺院直接从事商业活动。

民国时期安庆那些寺院管理上了一个新台阶。民国初,中国佛教总会在上海成立。迎江寺主持月霞、竺庵1912年在安庆组织成立安徽省佛学会(后称佛教会)其宗旨是为研究佛学,维护法门服务。会址设在迎江寺。安徽佛学会兴办教育,发展佛教事业。民国十二年(1923)至民国十四年(1925)创办迎江寺佛学院,招僧员50名,毕业后分配全国各大寺庙。民国二十八年(1939)至三十四年(1945)在迎江寺慈云阁开办平民义务小学,招收学生200余人,为在日军铁蹄下的安庆少年提供学习的机会。此外,迎江寺还举办各类佛学培训班。

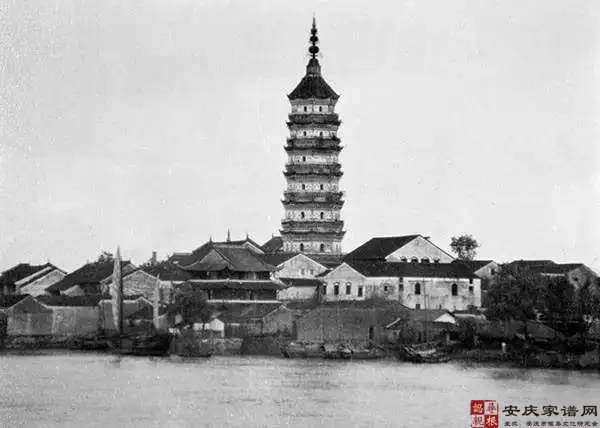

民国时期那些寺院中的杰出代表的迎江寺,由明末清初的省城五大寺庙之末到民国初期一跃而居各寺之首,不能不说迎江寺有它的过人之处。佛学家张轼分析如下理由:1、寺内建有名塔誉为“长江第一塔”,许多名士争相登临。2、寺内主持僧多为名僧。3、民初后为省佛学(教)会机关。4、长期受到旧政权扶持。先是湘系军阀、曾国藩幕僚,后是袁世凯、段祺瑞军阀的鼓励和支持,因而该寺规模日益增大、财产渐渐多,僧侣众多,常住僧侣达80余人,丛林机构健全的特点,是座有“四大班首”和“八大执事”的正规丛林。

民国时期安庆那些寺院,黛色的小瓦,低矮的黄墙,朝拜的信徒,晨钟暮鼓声,多少楼台烟雨中……