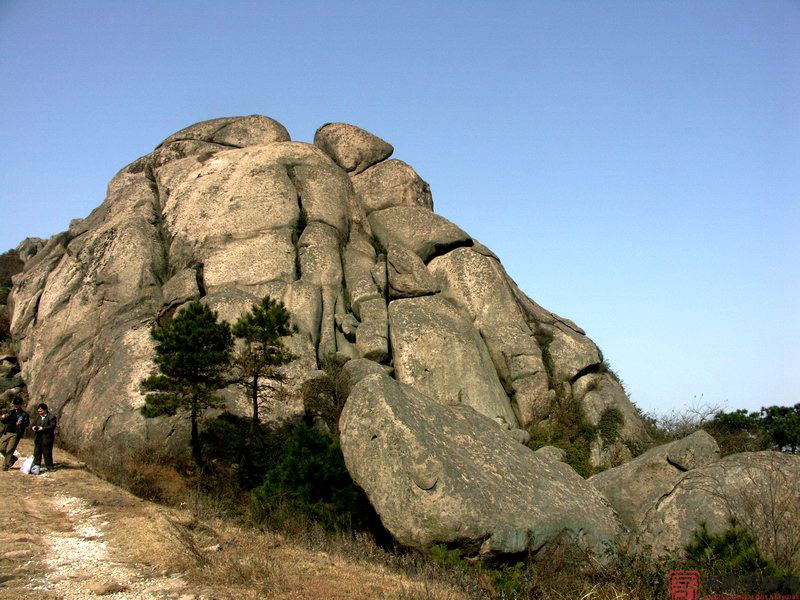

大龙山:安庆城市之脊

发布时间 : 2017-09-08 16:15 浏览量 : 24

一代书法大家邓石如有一方闲章:家在龙山凤水。其中的“龙山”,南北有二,一是小龙山,一是大龙山。两山环抱的,是包括石塘湖、石门湖、菱湖在内的“凤水”。

安庆历代文人都以大龙山为傲。大画家萧谦中无论走到哪里,都称自己是“龙山萧愻”。它还有个别号,叫“大龙山樵”,简而呼之,就是“龙樵”。能悠闲地在大龙山腹砍柴度日,这是凡者难以达到的一种境界。

目前我们能够看到的大龙山文字记载,出自成书于明景泰七年(1456)的《寰宇通志》,其基础为明永乐十六年(1418)开始修纂的《天下郡县志》。其中有关大龙山的文字为:“在府城东北二十里,西接小龙山及芦塘,诸山绵亘五十余里,上有池,为蛟龙所处。山之脊见露于驿道者,名脊见岭。”

明代《安庆府志》能查阅的主要有三种,其中明天顺六年(1462)《直隶安庆郡志》,文字很简短:“大龙山,去治东北二十里,以形名之。因有两龙山,故以大小别之。盘匝联接小龙山、庐堂支峰五十余里,有禅龛寺、真一观及灵泽、顺泽、天井祷雨之所。”

从地理角度,大龙山阳旧隶属于怀宁,其阴隶属于桐城,因此桐城县志也有简略记载。清康熙十二年(1673)《桐城县志》文字为:“大龙山,县南百四十里。山石嶙峋,而势蜿蜒若龙,故名。其东出者曰‘小龙山’,山阳隶怀,阴隶桐。近之如盘,远之如伫。有峰有壑,可屋可田。有地维峰,倚山之半。”

又称:“其中庵观三十有六,最著者有真一上观、下观。有龙湫祠,有禅龛寺,有三石庵,有白华庵,有应化庵,中庵。小龙山有芦塘、上庵、中庵、下庵。其周五十里,高十有八里。自郡视之如负,自江视之如俯。大如顾,小如随。盖二邑之胜云。”

清道光七年(1827)《桐城续修县志》则从山脉走向及诗文的视角,对大龙山及小龙山做了梳理。

天色晴好时,立在大龙山之巅,能隐隐看见烟渚迷茫的长江。如果立在城东的振风塔上,前是“凭栏月涌三江上,解带风从万里来”长江,后是“巍然凌霄阁,豁达云天开”的大龙山。小小安庆城,因山之雄,因水之秀,接下来自然也就是人之杰,地之灵了。

大龙山的主顶,是海拔693.4米的三县尖。哪三“县”,如果是现在的地名,好理解,是桐城、枞阳、怀宁。如果是古地名,就应该是桐城、潜山、怀宁了,因为当时没有枞阳一说。但潜山又实在远了些。也有说是“三乡尖”误传过来的。可能?

从地理位置看,大龙山是安庆城之脊;从文化意义去说,大龙山又是安庆城之魂。

大龙山之西的的集贤关,多少年来,始终是安庆城北重要的战略门户。

安庆城,每夜都以大龙山为枕入睡。

于是,在这暖风轻吹的冬日,我们如同孩童,投进大龙山的怀抱……