广村杨氏义学碑记

发布时间 : 2017-09-21 17:06 浏览量 : 31

广村杨氏义学碑记

图、文:过河卒子

广村杨氏义学碑记位于安庆市怀宁县月山镇广村村。

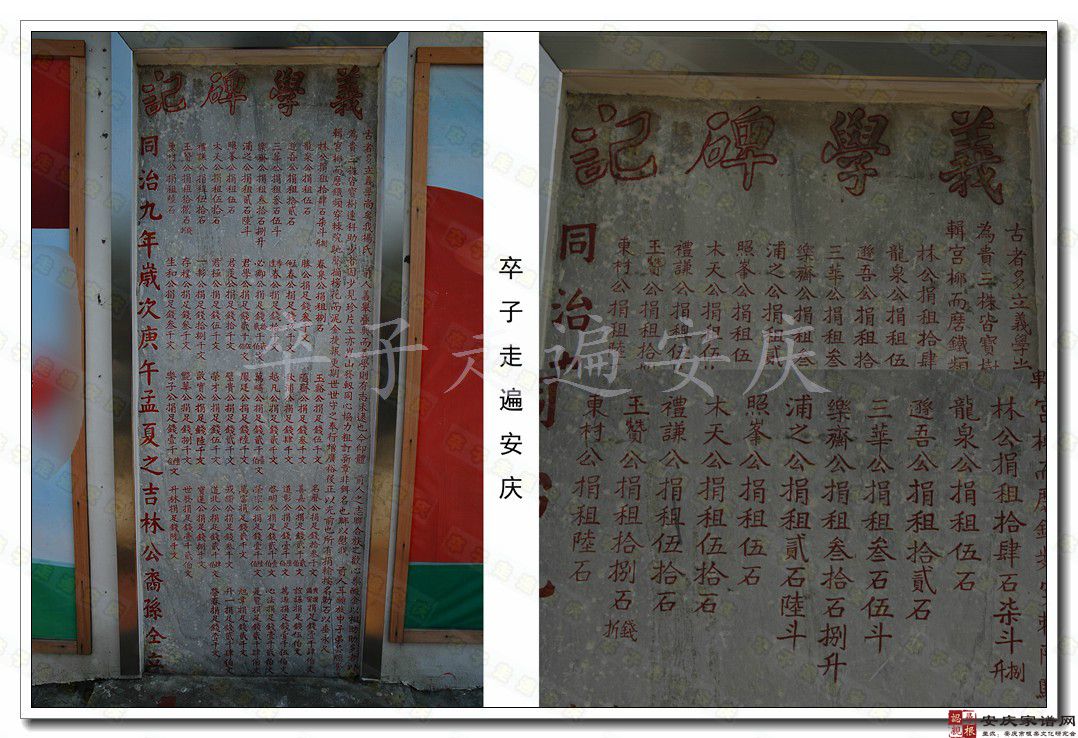

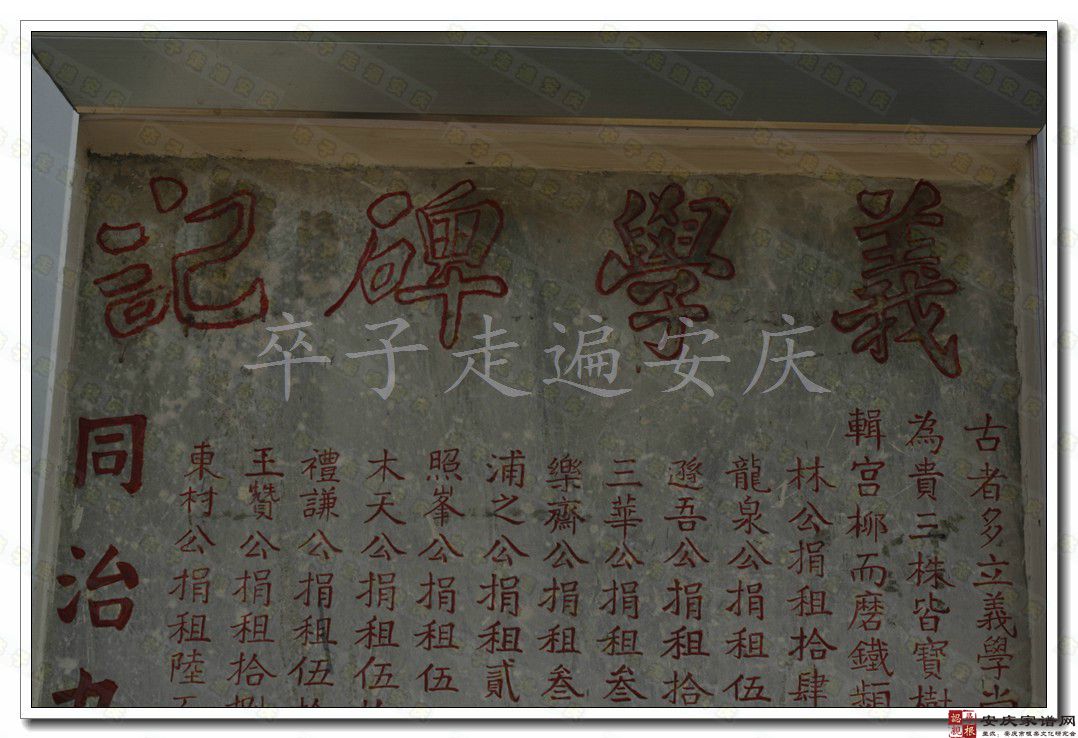

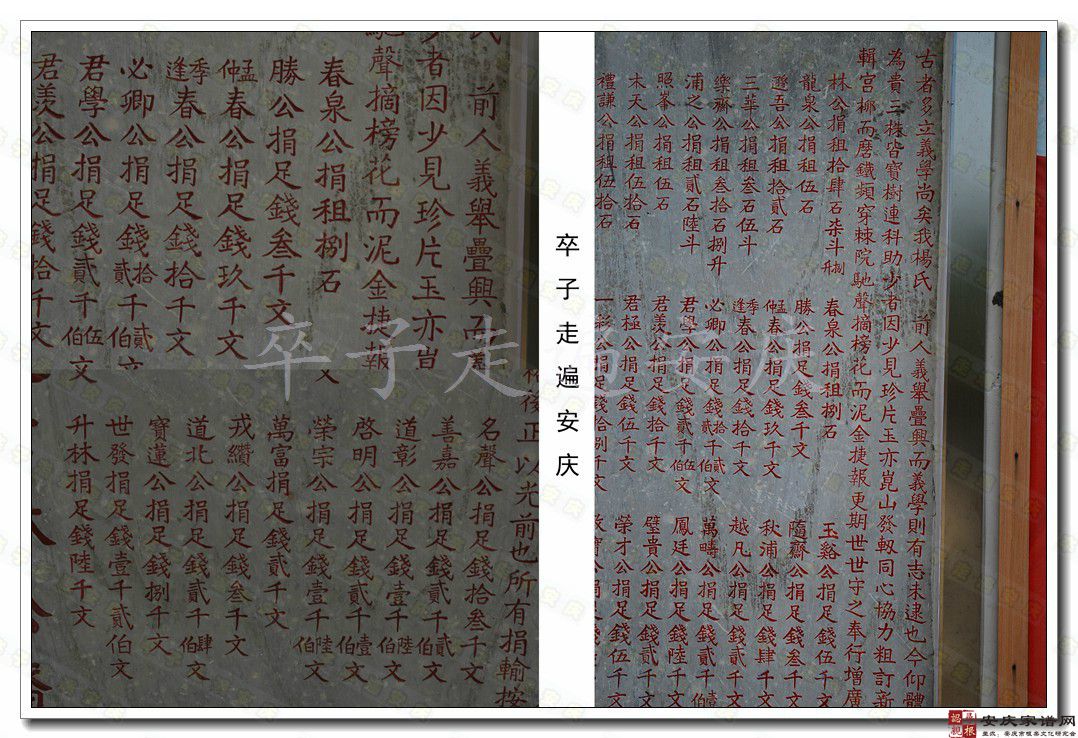

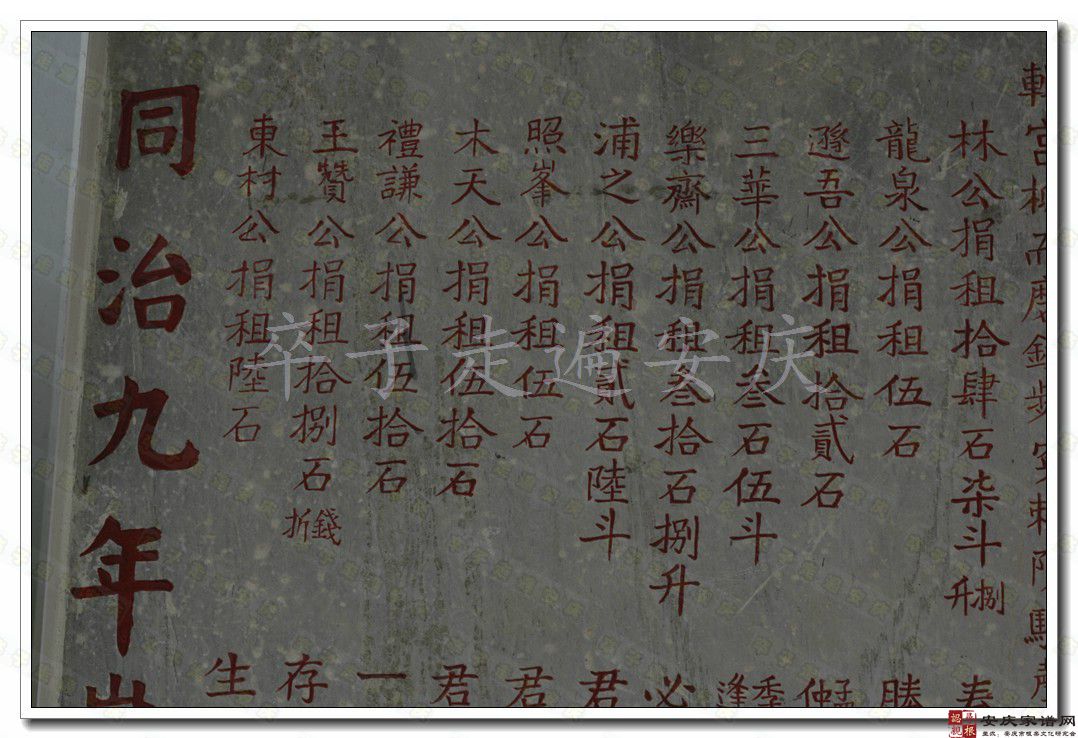

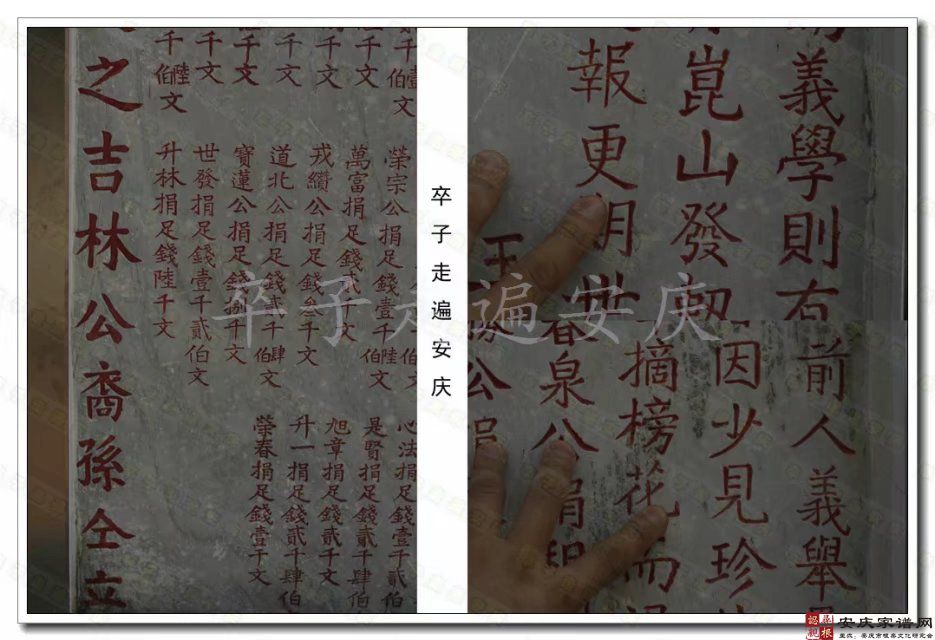

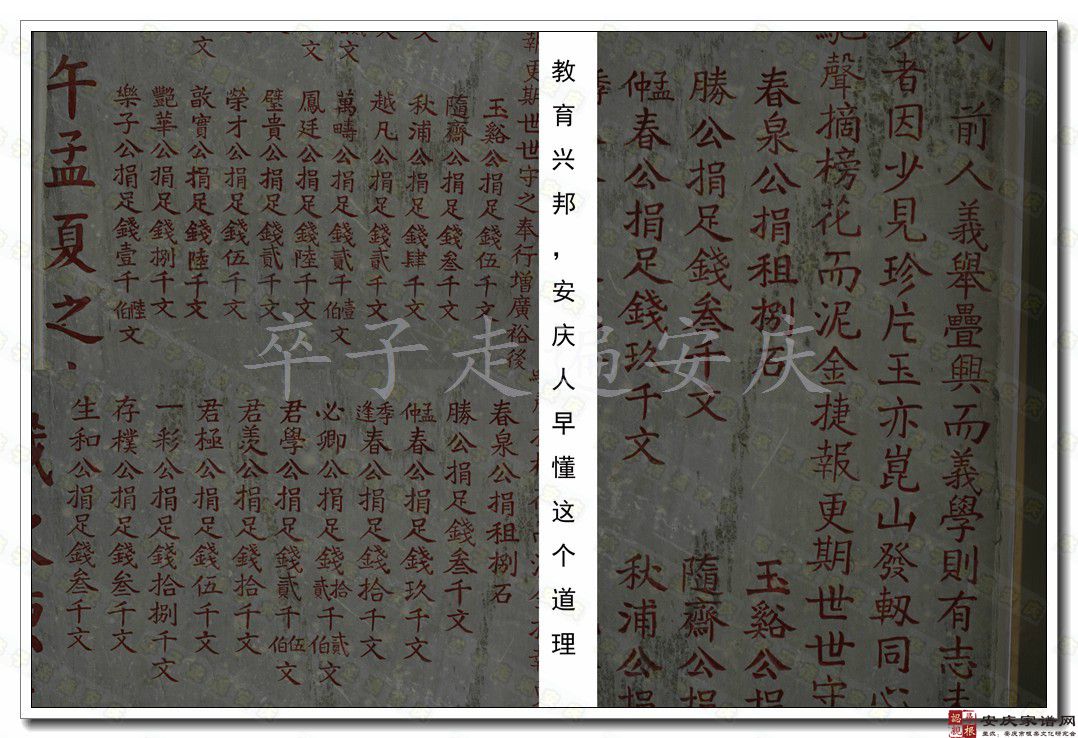

图一:义学碑记

怀宁县政府将其妥善镶嵌在外围墙上,当朋友们路过的时候,可以仔细看一看“义学碑记”。

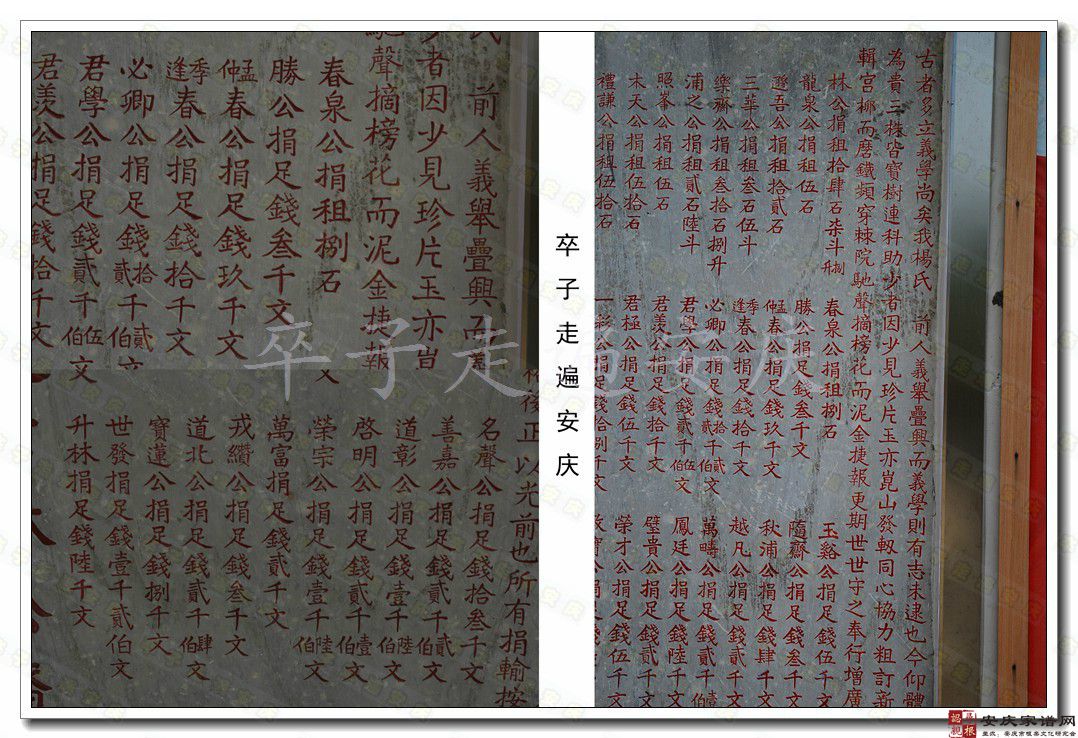

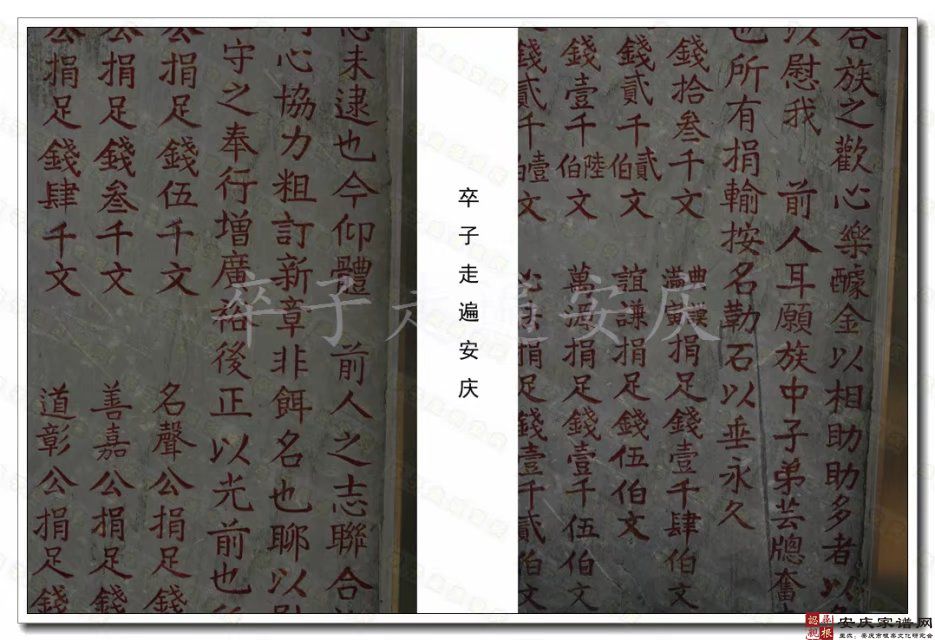

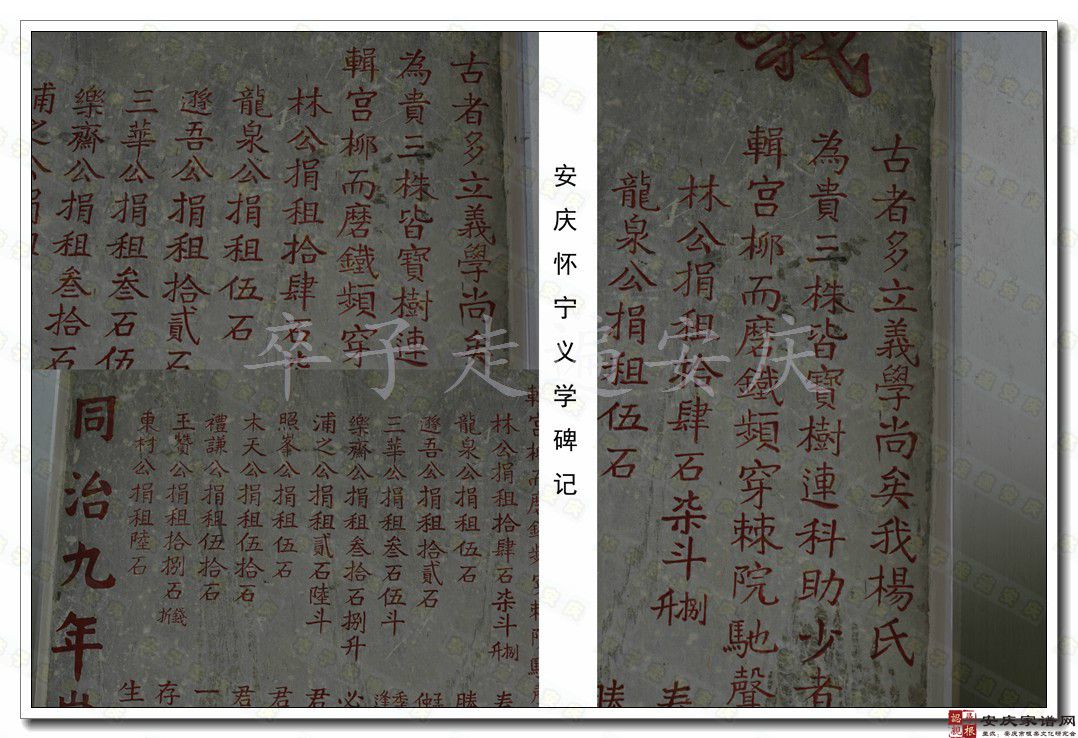

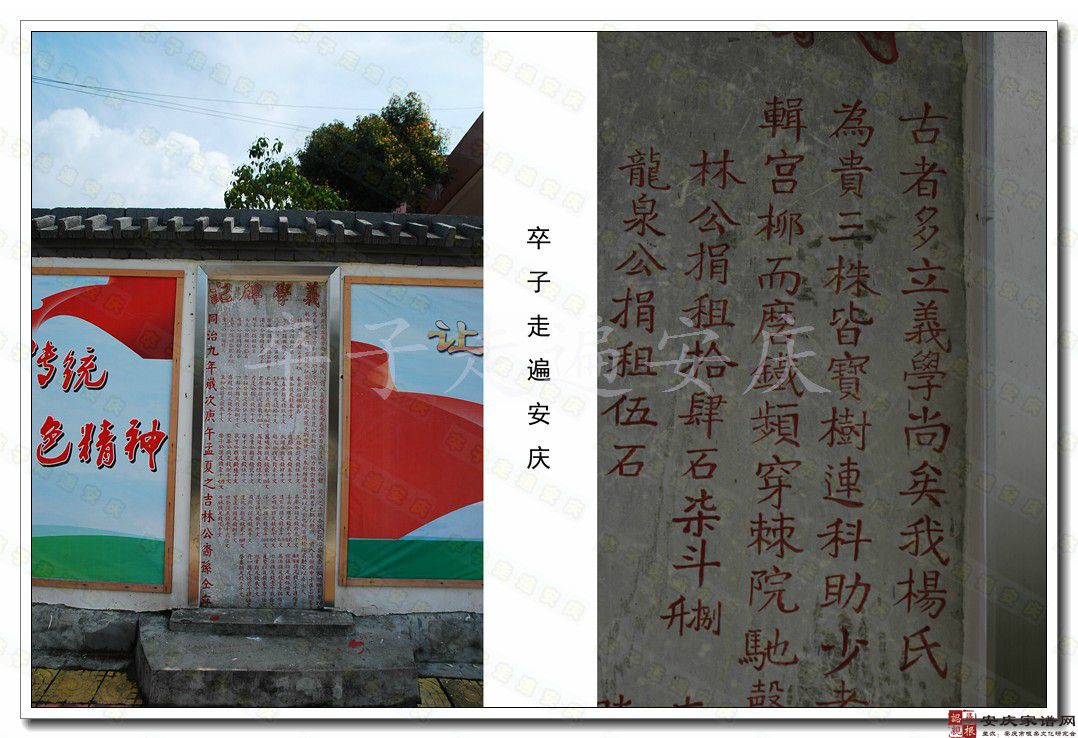

图二:义学碑记全貌及局部

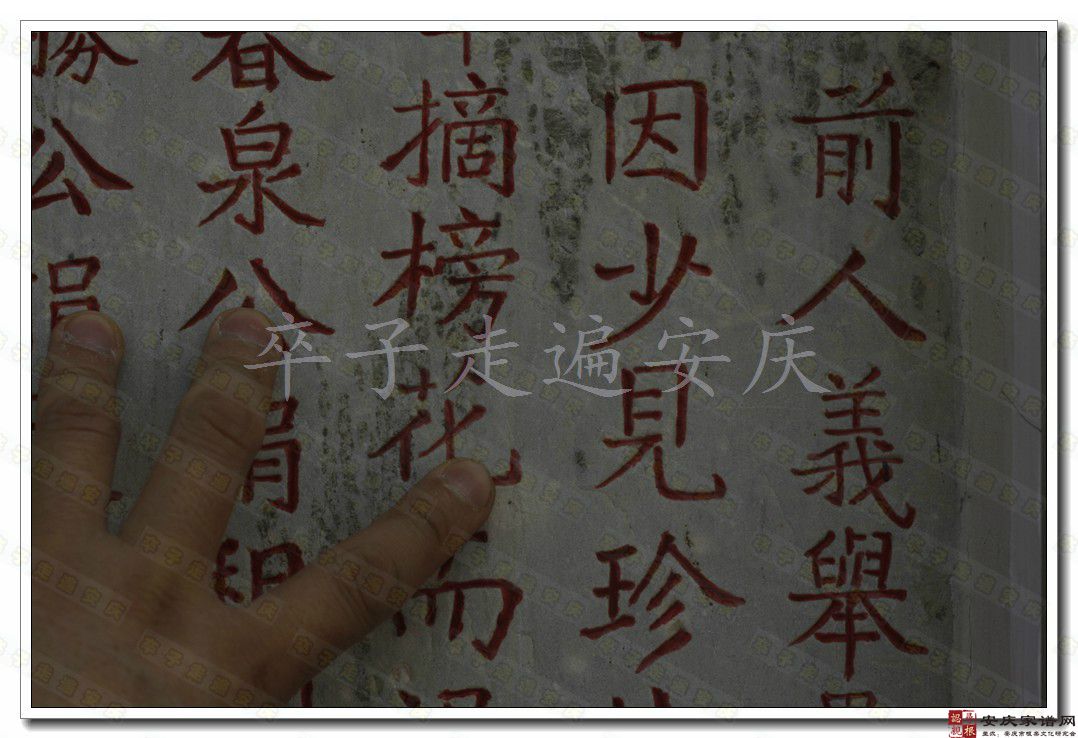

卒子看到,“义学碑记”为四方形石碑,高约一米八,宽约七十至八十公分,无顶盖帽。碑的四面阴刻小楷碑文,其中“义学碑记”内容多达数百字,文字仍清晰可辨。碑上铭刻的立碑时间为清朝同治年间,距今一百多年历史。

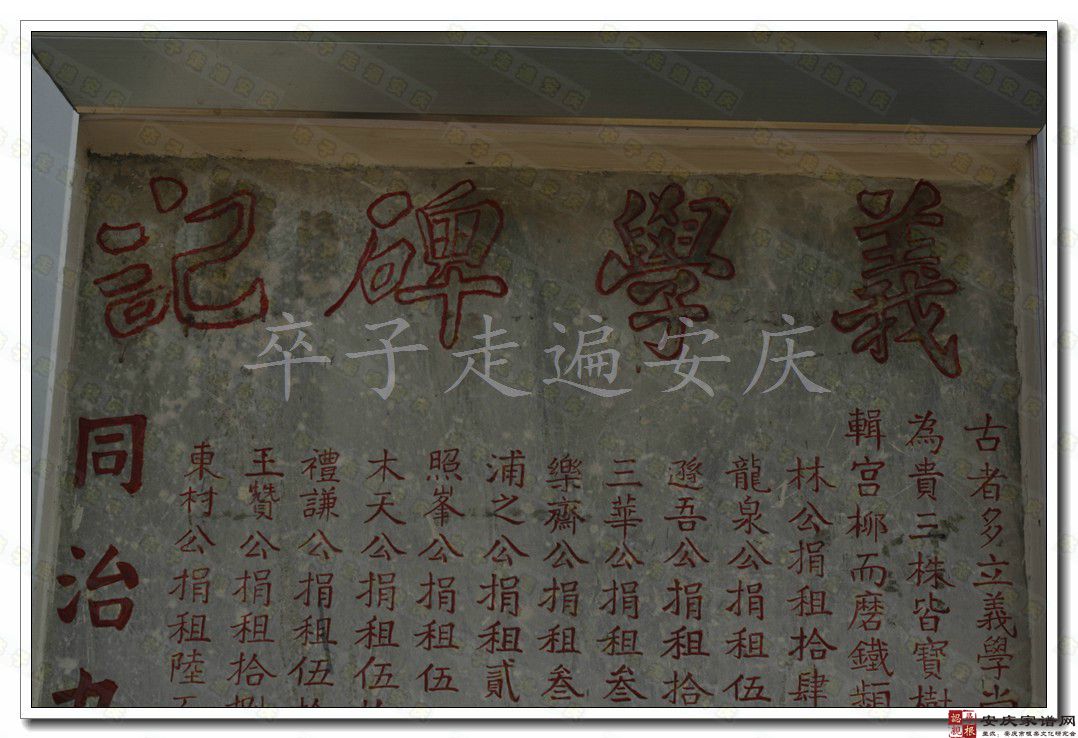

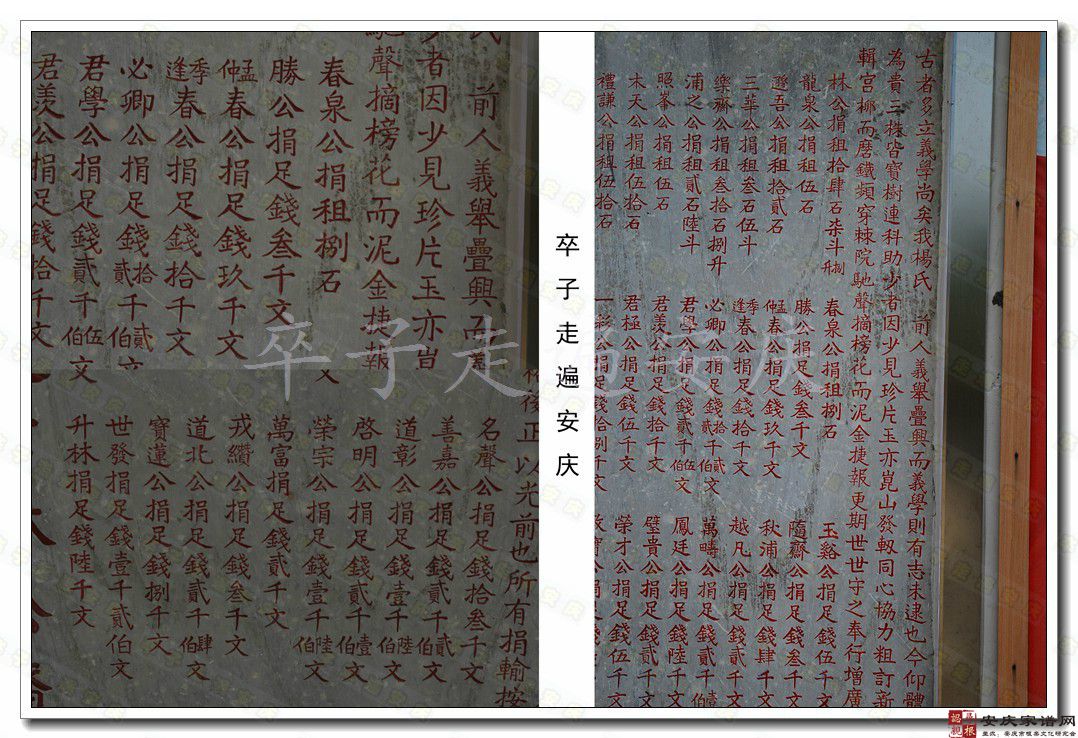

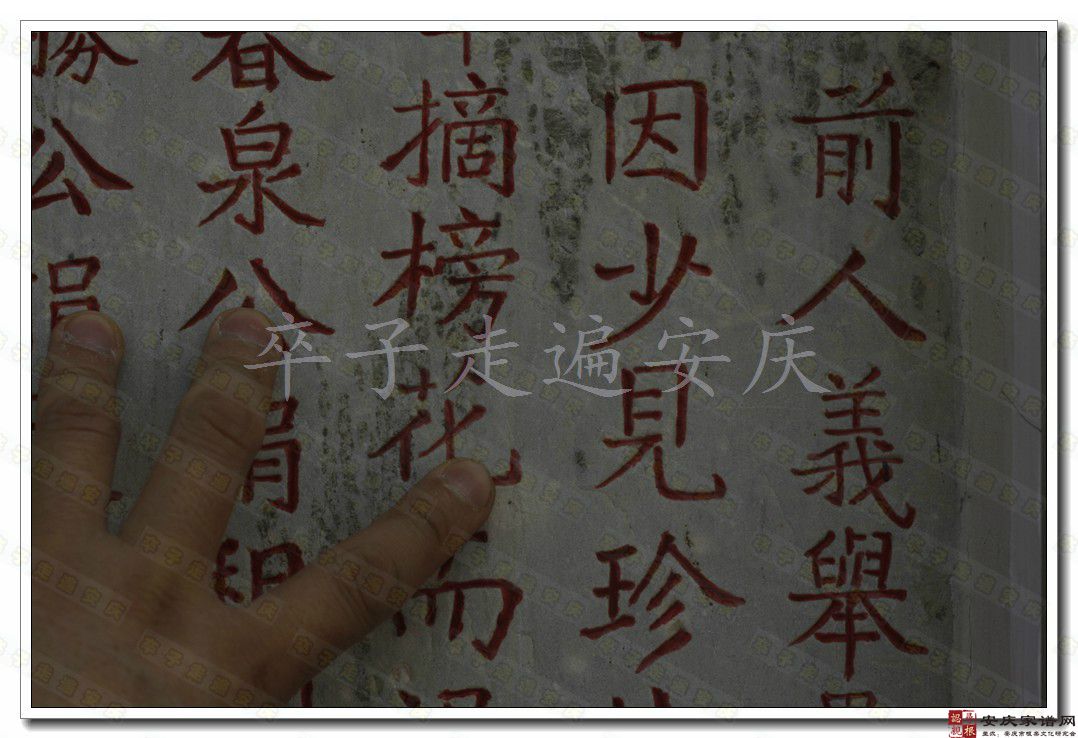

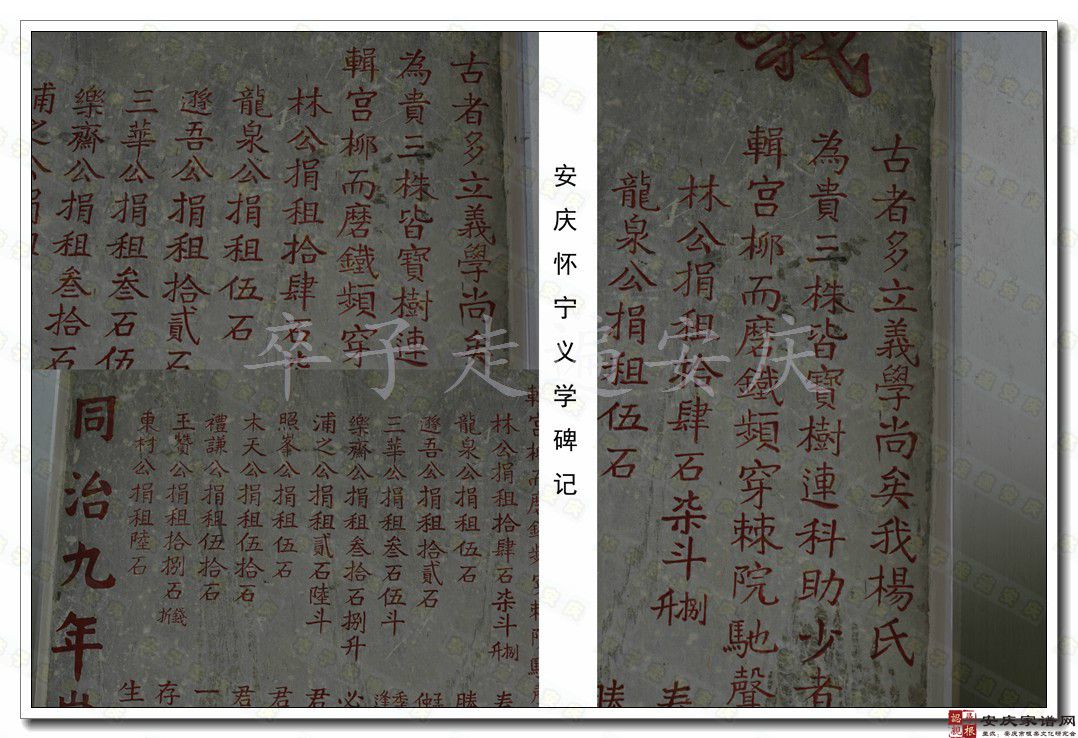

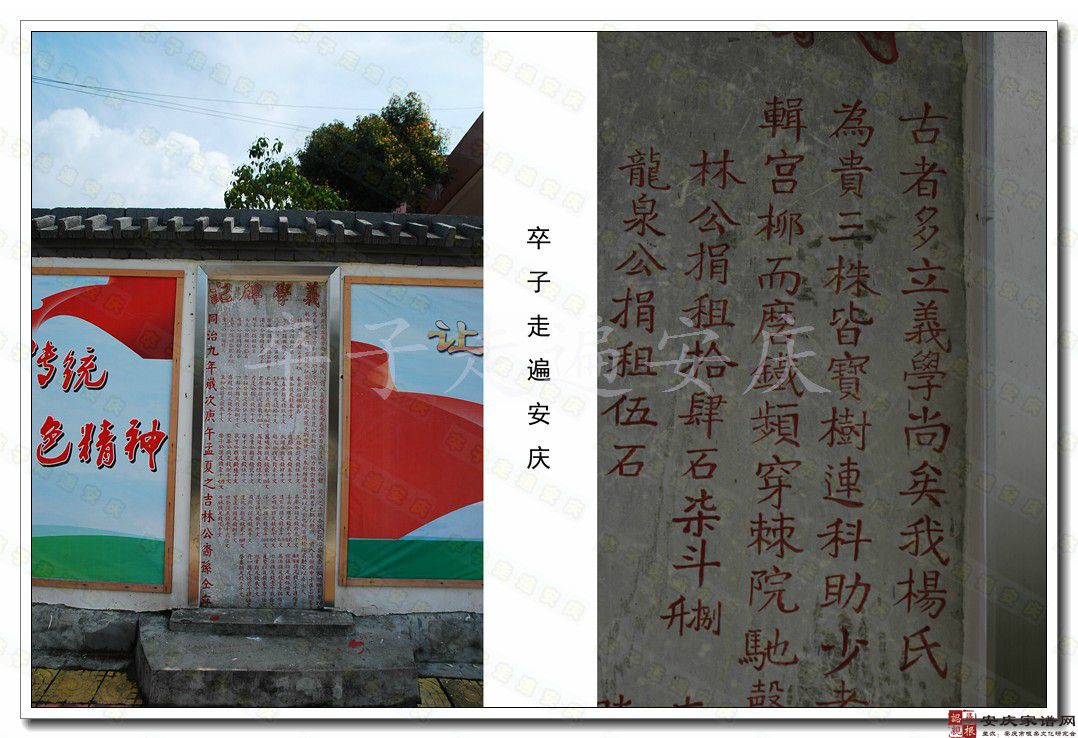

图三:义学碑记局部

怀宁县处沿江平原与皖西山区接壤地带,境内兼有低山丘陵和平原沙洲,有人类居住已经长达二千余年历史。怀宁建县于东晋时期,是古皖国的所在地,安徽省的简称“皖”即由此而来。怀宁曾长期省、府、县同城而治,其中府、县同城而治690余年,省、府、县同城而治178年,史称怀宁是安徽的“首府首县”。

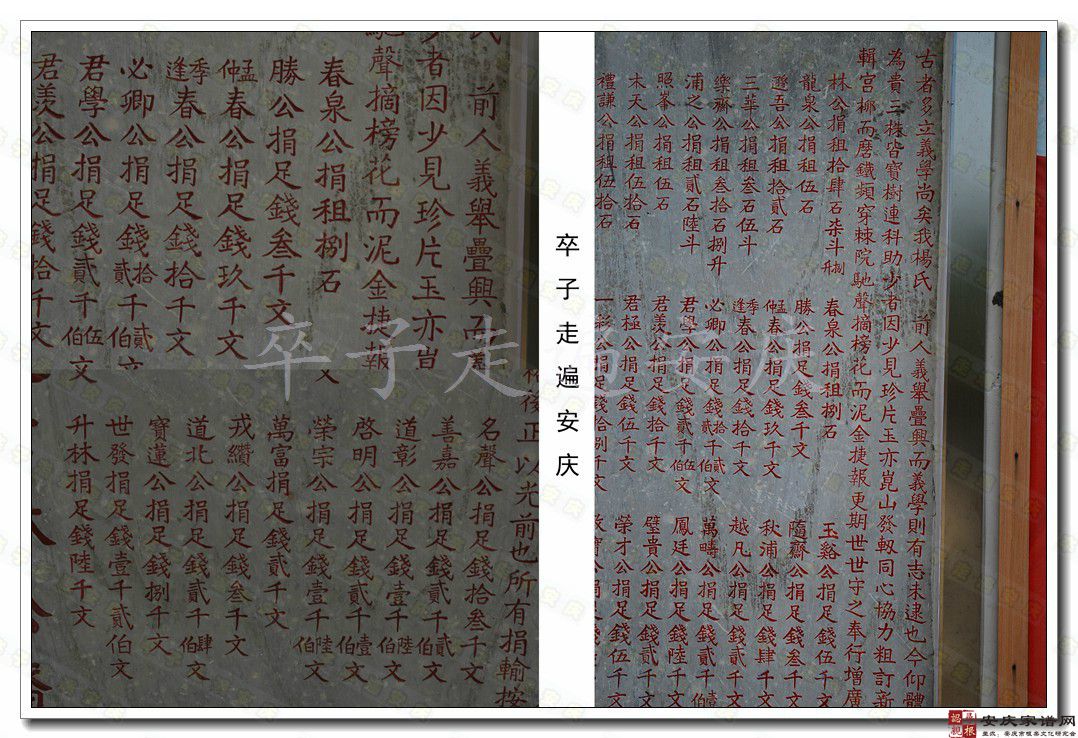

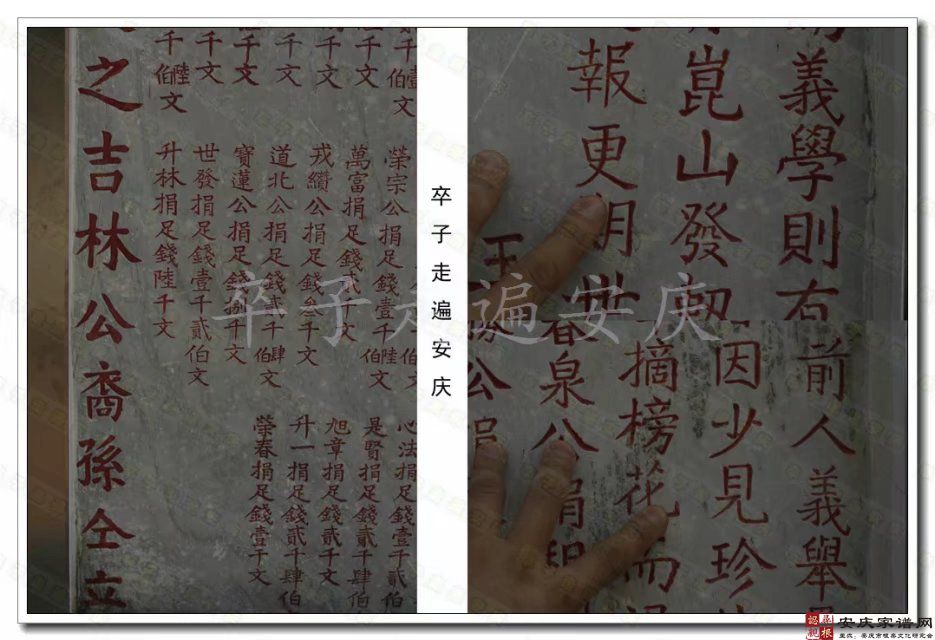

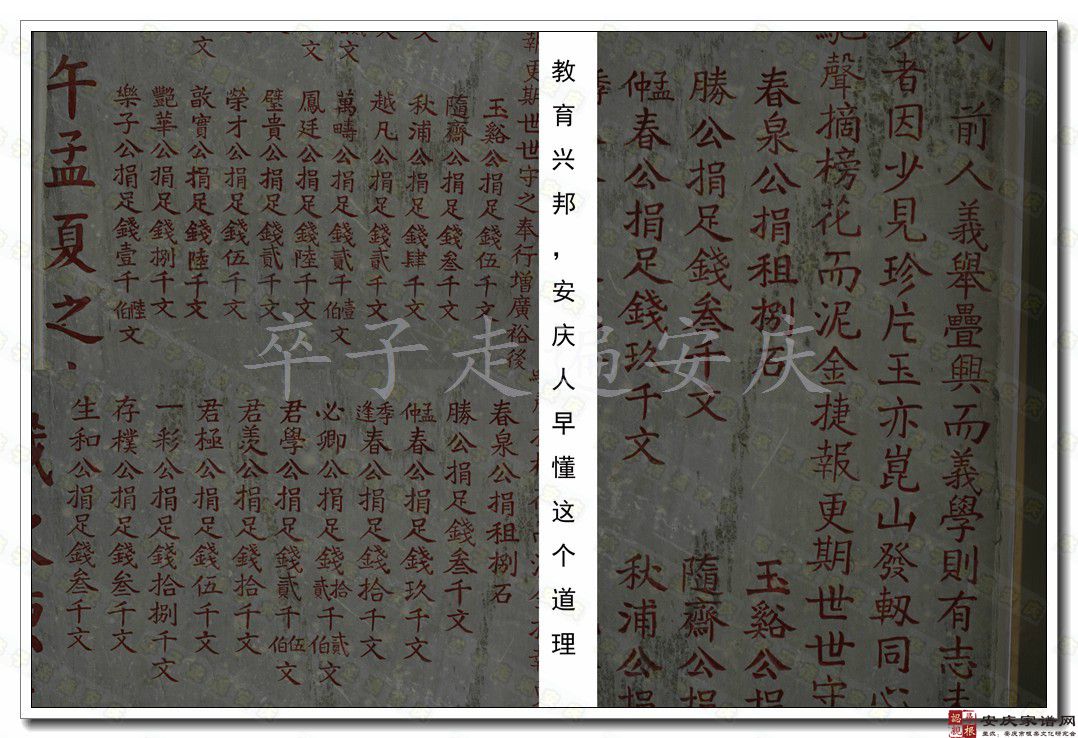

图四:义学碑记局部

怀宁是“戏曲之乡”,是我国五大剧种之一黄梅戏的发源地、京剧的前身徽剧的发祥地。

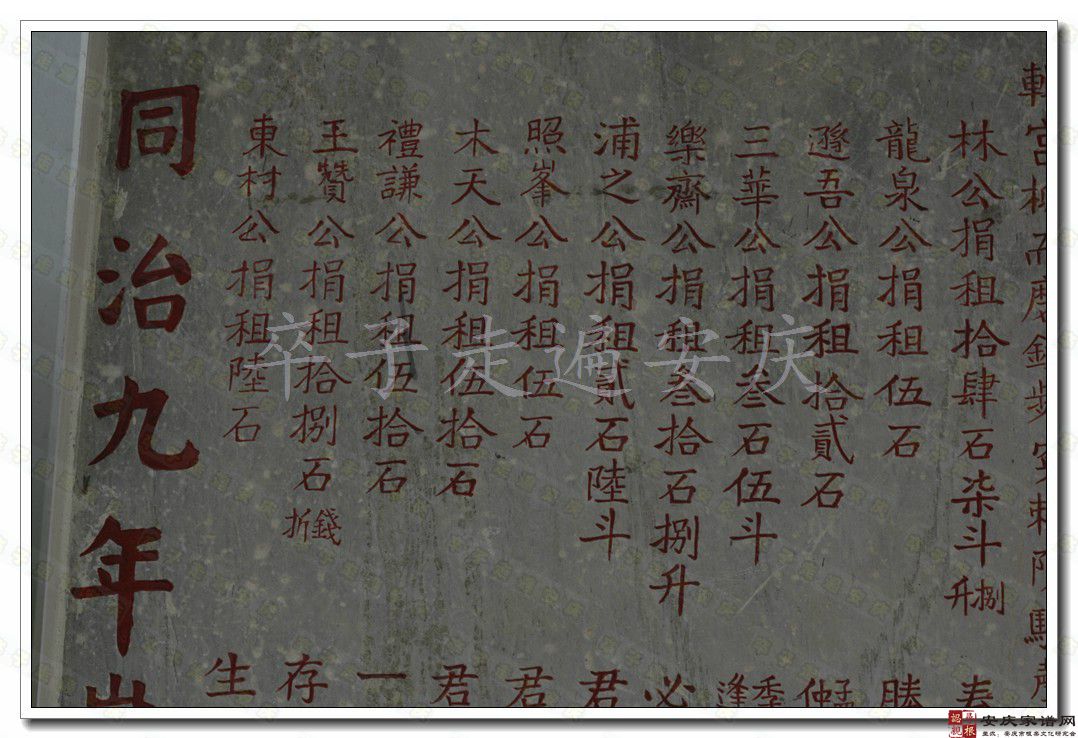

图五:义学碑记记载时间

怀宁县义学碑记,义学亦称义塾,为怀宁杨氏家族以学田学产租息为经费创办,供本族子弟就学;通过民间捐资兴建,免费收教村民子弟。

图六:义学碑记局部

“杨氏义学碑记”,址在怀宁县,原有讲堂多间、亭台等,共耗资白银多两,由本地杨氏家族捐田、捐粮、捐银,请聘请怀宁本土德高望重的进士和太平绅士掌教,前来求学者甚众。

图七:义学碑记局部

安庆地区经过咸丰年间的太平军战乱,民不聊生。多地建筑都毁于兵燹。同治九年(1870年),杨氏在林公、龙泉公带领下兴建义学堂,杨氏族人于此设义学,并在壁上嵌有碑刻,如今碑文至今仍清晰可辨。

图八:义学碑记局部

据了解,怀宁县学,亦称儒学、学宫,旧址在安庆市四中内。县学主体建筑为明伦堂,系教谕、训导为生员设坛讲学处,邻侧有魁星阁。县学生员为院试合格的童生。每三年参加岁考、科考各一次,每次各选贡一人。增生优者补廪,科试合格者可参加乡试。

图九:义学碑记局部

安庆有多地设书院,书院,亦称山房、书堂、书舍或精舍,初为名人读书处,后演变为名流会文、讲学处所。最为著名的是安庆师范大学内的敬敷书院。

图十:义学碑记局部

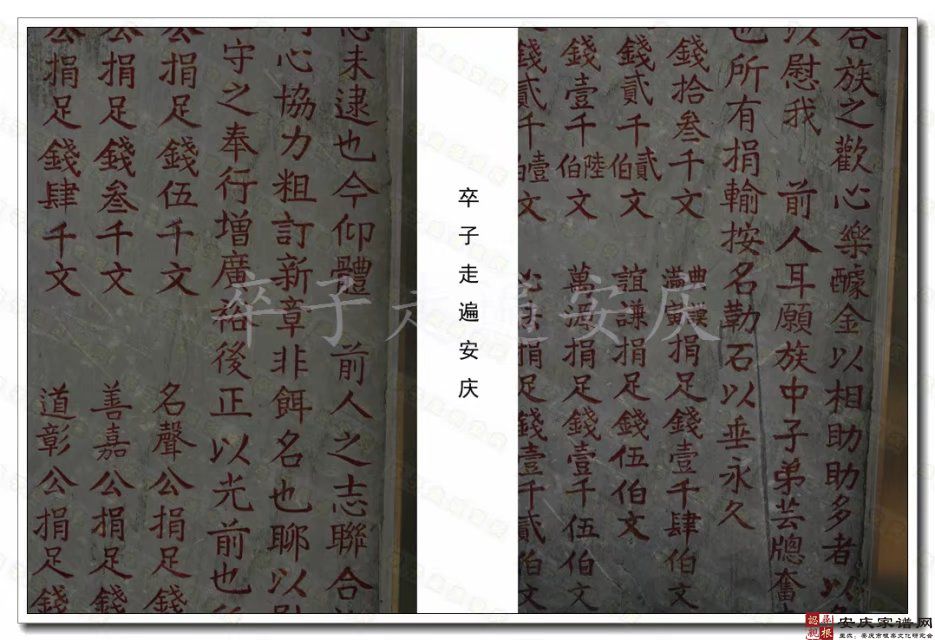

这块义学碑记,记载着杨氏家族以学田学产租息为经费创办,供本族、本乡子弟就学,具有较大文史研究价值。

图十一:义学碑记局部

“义学碑记”为本地产白石,石体很重,石面平整完好,字迹工整大方,苍劲有力,字体整齐划一,大小统一。四周饰纹清晰可辨,无不显露出飘逸、豪华、庄重与威严。从上面的文字可以看出,该碑记是怀宁县杨氏家庭在同治九年所刻制。

图十二:义学碑记局部

碑记所讲述的是一个杨氏为怀宁本地名门望族,非常重视教育、兴办义学,早知晓少年强则中国强的道理。故刻下这一碑记来进行歌颂。碑记的内涵是安庆地方需要进一步研究的内容。通过这块“义学碑记”的实物,直接反映了清朝时期,安庆地方文化底蕴深厚,对研究当时的历史文化教育都有重要意义。

图十三:义学碑记

(本篇完)