从桐城文人到皖江报人

发布时间 : 2019-03-04 10:57 浏览量 : 45

从桐城文人到皖江报人

作者: 汪 军

抗战胜利后,流亡到皖西大别山的安徽新桂系军政当局即准备还省安庆,但出山后到了大别山门户合肥,就不愿南迁了,仅允许知识分子成堆的大学、文教、司法系统回迁安庆,而他们控制的军政部门和省议会,则滞留在合肥。那么,老谋深算的新桂系安徽首脑李品仙到底畏惧安庆什么呢?盗楚墓、杀士绅、抢民女、敛钱财,被安徽老百姓讥讽“天高三尺”(意指新桂系在安徽掘地三尺)的新桂系军阀还有害怕的吗?从李品仙的回忆录中透露的信息隐隐可以捕捉到,他们所害怕的其实和民初盘踞在蚌埠的倪嗣冲的安武军所惧怕的是一样的,那就是安庆城几十家敢于揭露时弊的报馆和有着不畏强权传统的师生。

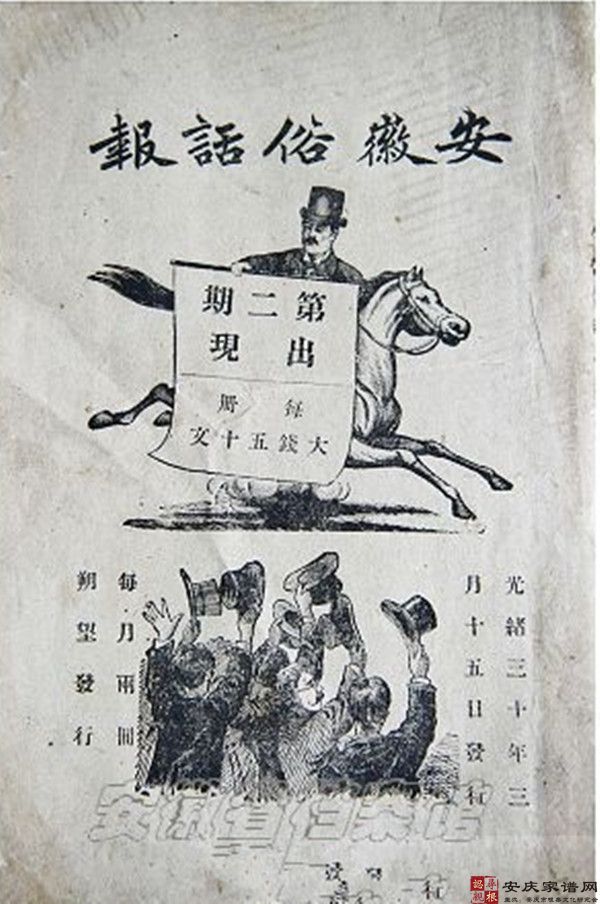

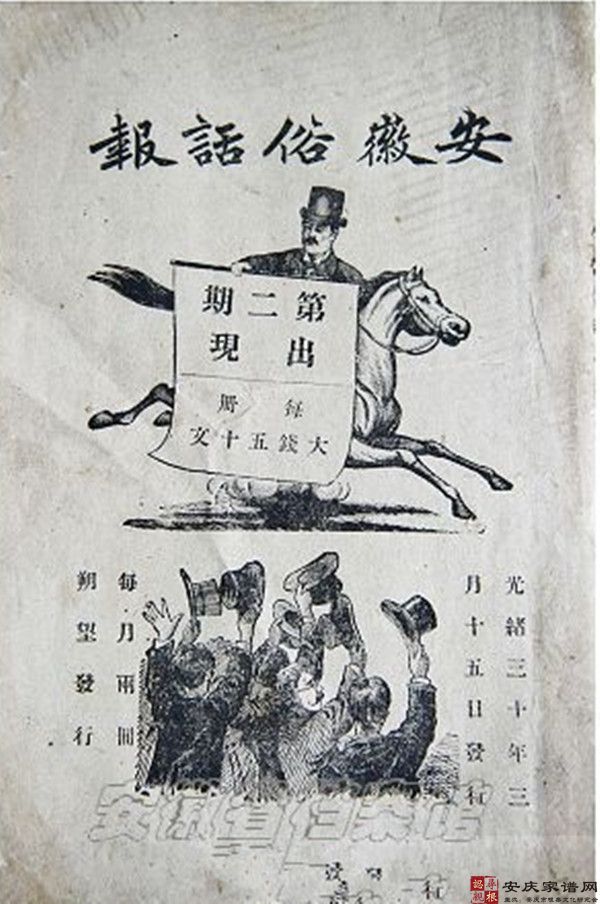

清末民初皖江最早的报人身体里就流淌着烈士的热血,其代表人物就是桐城人汪熔和吴越,在芜湖创办《白话报》的汪熔和在保定创办《直隶白话报》的吴越,一个在湖南领导自立军起义,死于狱中;一个在北京弹炸五大臣,碧血横飞。在徐锡麟、熊成基举义的铁血名城安庆,接踵而至的有陈独秀、房秩五、吴守一的《安徽俗话报》;韩衍、陈白虚、孙养癯、高语罕、朱蕴山的《安徽通俗公报》以及韩衍独自创办的《安徽船》;史沛然的《霹雳白话报》;袁家声、包道平、方仁山的《均报》;程筱苏、韦格六、吴霭航的《民岩报》;光明甫、朱蕴山的《评议报》。这其中生存时间最长的是《民岩报》,从民国元年创刊一直持续到1937年。《民岩报》社长和总编辑吴霭航也是桐城人,早年毕业于京师大学堂,是同盟会会员。吴霭航不畏强暴,敢于担当,凡报纸发表文章触犯当局和权贵,事后追究,他都一一承担。一次社论议评省政,被传拘留,释放时,吴霭航对牢卒说:“请把我的铺位保留好,早晚还会再来光顾。”牢卒莞尔一笑。

走出安庆的皖江报人继续借助于报刊实践其改良社会的人生理想,陈独秀在上海创办《新青年》,鼓吹新文化;在沈阳任《东三省日报》主笔的房秩五因揭露朝政腐败,被殴打致伤;而来自皖江的"三个徽骆驼"张恨水、张友鸾、张慧剑则成为当时影响最大的报纸之一《新民报》的灵魂人物。直到今天,皖江大地依然报人辈出,并延续其祖先的办报理想,从《南方都市报》、《新京报》的程益中年到《京华时报》的朱德付;从《中国青年报》的张坤到《深圳特区报》的杨黎光,汪熔、吴越、韩衍、独秀们的热血在他们的体内欢快地流淌。而查湾的天才诗人海子直到卧轨前最后一刻还在思索,我此生选择诗人这个职业是不是错了,我也许更适合做一个报人和记者。

做为颇具地域特色的皖江报人群体得益于他们伟大的桐城人文传统,而再向前追溯则是更伟大的东林传统。桐城派弘扬的程朱,是“东林化”的程朱。东林党领袖顾宪成曾私淑桐城先辈方学渐,读其《会语》而受其言教,后更得其身教。顾宪成赞扬受学于王学左派、后又出王入朱的方学渐倡导的是“正学”,即儒学中刚健的理性主义。明亡清兴后,在一片对东林党的挞伐声中,方苞独为东林党人辩护,他不仅创作了表彰东林党铮铮铁骨的《左忠毅公逸事》,还在《书杨维斗先生传后》一文中为屡遭清初士人诟病的东林党清议传统辩护。方苞认为,不是东林党清议导致明亡,而是阉党扼杀清议导致明亡。为东林党辩护似乎成为后来桐城文人的一大传统,辞官退隐的姚鼐作《翰林论》批评清廷限制言事的制度,张目东林。姚鼐和其弟子们以东林诸君为榜样,归隐田园,栖息书院,以在野的面目议评时政。弟子秦瀛还帮助重建东林书院,侄孙姚莹作《乾坤正气集》,记录东林党人事迹。其四大弟子之一的方东树为东林传统的辩护得到美国汉学家艾尔曼的激赏,在其汉学名著《经学、政治和宗族———中华帝国晚期常州今文学派研究》一书中,艾尔曼屡次引用方东树的学术观点,“方东树认为:明亡的终极原因在于无视东林党人代表的‘清议’,方东树通过纠正有关东林党的俗见,力图将积极的经世精神注入士子中间,取代朴学漠视时政风俗的风气。”“方东树为东林党的辩护为19世纪的士人提供一种政治活动使用的角色模式,反对朋党的意识形态禁令让位于复兴中的士大夫政治参与意识。”

万历十四年,东林党领袖顾宪成入京谒见大学士王锡爵,他们之间有一段精彩的对话,从中可以窥见东林党人、桐城文人和皖江报人的精神特质。王锡爵对顾宪成说:“你在家乡呆了很久,知不知道近来京城有一件怪事?”顾宪成说:“说出来听听。”王锡爵说:“如果朝廷讲一件事是对的,外人必说不对;朝廷讲一件事不对,外人又必说是对的。”顾宪成说:“我也听说一件怪事。”王锡爵说:“也说出来听听。”顾宪成说:“如果外人讲一件事是对的,朝廷必说不对;外人说一件事不对,朝廷又必说是对的。”两人相顾哈哈大笑。这个“外人”,在晚明,是以东林党为核心的在野官员;在清代,是以江南各大书院为基地的桐城文人;而在近现代,则是晃动在各大报馆的坚韧而执着的皖江报人的身影。